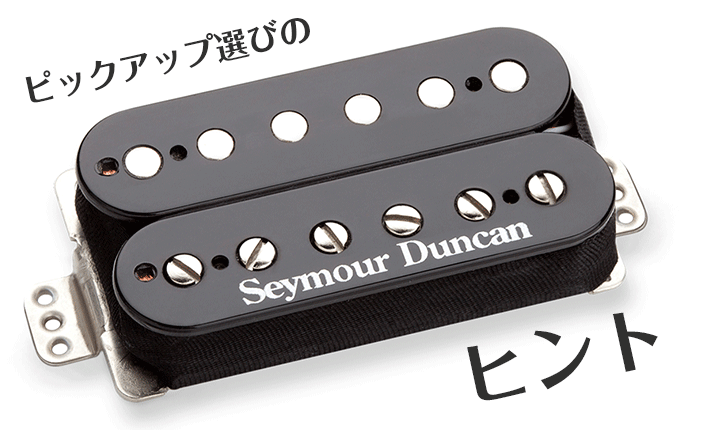

ギターの音色に最も影響を及ぼすピックアップですが、いろいろ試すことができませんのでレビュー頼みになりますよね。

そこで交換の際に役立つピックアップの特徴や基礎知識などをまとめました。

もくじ

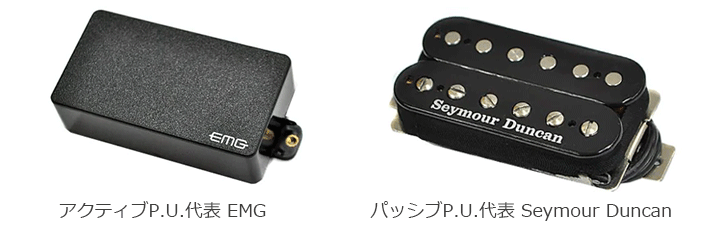

1.アクティブとパッシブ

ピックアップには大きくアクティブタイプとパッシブタイプがあります。

アクティブピックアップはプリアンプが内蔵されており、電池(9V)が必要です。

その特徴としてはパッシブに比べて圧倒的にノイズが少なく、高出力で弦の分離感が良く、クリアなサウンド。

その特徴としてはパッシブに比べて圧倒的にノイズが少なく、高出力で弦の分離感が良く、クリアなサウンド。

こう書くとアクティブの方が優れているように聞こえるかもしれませんが、パッシブに比べてキレイすぎて温かみがないという事で敬遠する人も少なくありません。

実際世に出ているギターの大半はパッシブピックアップが初期搭載されており、最初からアクティブピックアップが搭載されているのはメタル向けな仕様のギターが多い印象。

ハイゲインや鈴の鳴るようなクリーンサウンドを作りたい人に好まれます。

ちなみにアクティブピックアップはシールドをギターに挿した状態で通電しますので弾かない時はシールドを抜いておかないと無駄に電池だけなくなります。

もちろん電池がなくなると音が出なくなりますので要注意。

2.ハムバッカーの芯線の数

ハムバッカーから出ているリード線の本数について、最近のピックアップはほとんどが4芯(HOT×2 COLD×2 アース)なのですが、古いピックアップだとリード線が2本や1本の物もあります。

違いについてですが、4芯の場合だとコイルタップしてシングルピックアップとして使ったり、位相を変えて特殊な音が出せるようになります。

このような事をせず、直列でハムバッカーとして使うのであれば結果としてHOTとCOLDを結線して使うことになりますが、2芯などは最初から根本で線をまとめてくれているというだけです。

3.フロント用とリア用

同じ名称のピックアップでもネック用/ブリッジ用とわけられている物があります。メーカーによってはフロント用/リア用などと言い方が異なる場合がありますが、これは主に出力の差です。

弦振動はブリッジ付近よりもフロント付近の方が大きく、その分音量も大きくなります。

そのためネック用(フロント用)ピックアップはブリッジ用に比べてコイルのターン数を少なくするなどして出力が抑えられています。

ネック用・フロント用を守らないといけないかと言われるとそういうわけでもありませんが、ネック用をブリッジ側に付けると出力が小さく弦にビタ寄せしないといけなくなって磁力の影響を弦に与えてしまったり、ブリッジ用をフロントにつけると出力が大きすぎてブーミーになるためかなり下げてセッティングしなければならない…とかは起きるかもです。

4.抵抗値=パワー?

メーカーサイトやサウンドハウスのような優しい店は商品情報として「抵抗値」を載せてくれています。一言で言えば出力の高さです。

ただしコイルのターン数や磁石など様々な要素が関わってくるので必ずしも抵抗値が高い=ハイパワーではありませんので商品説明やレビューを見ながらイメージする必要があります。

5.出力による特性

ピックアップは磁石の種類やコイルのターン数など組み合わせで音色が変わり、低音がよく出る、中域にクセがある…など、様々な個性があります。その中でも最もわかりやすいのが出力(=出音の大きさ)じゃないでしょうか。

出力が高いピックアップは、低い物に比べてプリ部のGAINを上げなくても歪みやすくなります。

GAINを上げなくて済むのでアンプ由来のノイズも少なくすみます。

その代わり、出力の低いピックアップに比べて高音域が削られ、繊細なニュアンスも出しにくくなりますし、逆にクリーントーンを出そうとしてもうっすら歪んでしまう…という物もあります。

HR/HMな人はピックアップは出力高いのが至高と思う時期があるかと思いますが(笑)必ずしもハイゲインな音作りたいからハイパワーなピックアップをチョイスする必要はないと思います。

6.磁石の種類

ピックアップに使われている磁石は大別すると「セラミック」「アルニコ」があります。

めちゃくちゃ雑な説明をするならばセラミックは新しめのギターでパワーがある感じ。アルニコはヴィンテージにも使われててオシャンな感じ。

ただしアルニコには素材の配合率が合って数字が上がるほどハイパワーになるなどバリエーションが多い。

セラミックの特徴

- 安い

- 経年で磁力が落ちない

- 磁力が強い

- 出力帯域のバランスが良く硬質

アルニコの特徴

- セラミックよりは高い

- 経年で磁力が落ちる

- 原料の配合バランスによりナンバリングされており、数字が大きいほど磁力が強い

- ↑ただしⅢだけ例外で一番磁力が弱い

- 配合比率によって様々なサウンドの特徴がある。特に使われているのはアルニコⅤ

7.どこからがハイパワー?

抵抗値の話に戻りますが、いったい何Ωからがハイパワーと言えるのでしょうか。

一つの目安ですが、ヴィンテージ系のハムバッカーで7kΩ、シングルコイルで6kΩが多いそうなので、それ以上の物がハイパワーと分類されると言えます。

DIMARZIOのDP224(アンディティモンズモデル)なんか抵抗値16.5kΩあるので基準の倍ほどあります。前述のとおり、傾向としてはハイパワーになるほど高音域のリッチさが損なわれて細かいニュアンスも出にくく…などありますが、設置する高さなどいろいろな要素を組み合わせてあのトーンが出てると改めて考えさせられますね。

ハイパワー=メタルではないということです。

8.ポールピースの幅

ある程度の規格はあるものの、ギターのタイプによって弦と弦の感覚が異なります。

それに対応するため、同じピックアップでもポールピース間隔が違うモデルを用意しているメーカーがあります。

DimarzioでいうFスペース、Seymour Duncanのトレムバッカー(TB)という物で、どちらもフロイドローズなどの弦間隔が10.8mmとなっているタイプのギター用です。

これはシンプルに弦がポールピースの真上を通るようにするための仕様なので、同じモデルであれば音に違いはないと言われていますが、中には違うとおっしゃる人もいらっしゃるようで…

ぶっちゃけ一般人が聞き分けられるような音質の差はないというのが多数派です。

だからギブソンなどの10.5mmピッチのギターにトレムバッカーとかFスペース乗せてもポールピースの真上を弦が通ってなくてモヤるくらいで音的なデメリットはないということです。

その点ビル・ローレンスのL-500のようなポールピースがブレードのタイプは関係なくて良いですね。

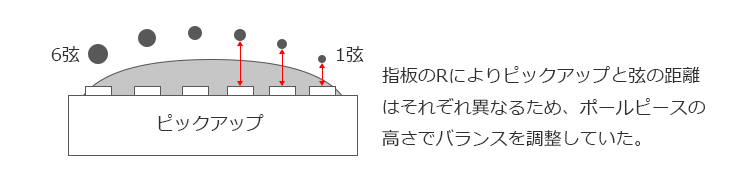

9.ポールピースの高さの違い

特にシングルコイルのピックアップでは↓このように一つ一つの高さが違う物があります。

これは弦の太さによる出力の違いとピックアップと弦との距離(下図参照)による出力のバランスを調整するためです。

比較動画

最後にわかりやすいピックアップの比較動画をご紹介いたします。

Seymour Duncanのピックアップ15種を同セッティングで同じフレーズを弾いて比較した物で、非常に特徴がわかりやすい動画です。

ただし、音作りはメタル仕様のみw

そういったときは、楽器店の下取りに持ち込んでも良いのですが、やはり重たい楽器ともなると、持って行くのも少し面倒だったりするもの。

そんなときにオススメなのが、ネットからも申し込める楽器買取店。

楽器の買取屋さん

楽器の買取屋さん2.ギター買取以外にもベースやギターなどどんな楽器でも買取可能!

3.宅配買取でも送料・手数料完全無料!

電話でもネットでも申し込みができ、最短30分で楽器を現金化できるという圧倒的なスピードが魅力的。

また、査定も楽器のプロが行いますし、全国対応の安心感もあります。

楽器の下取り・買い取りを検討されておられる方、ぜひネットからの楽器下取り・買い取りにチャレンジしてみてください!

| 評価 | |

|---|---|

| 名前 | 楽器の買取屋さん |

| 特徴 | 出張買取・即日対応・宅配買取・全国対応 |

楽器の買取【バイセル】

楽器の買取【バイセル】2.送料無料!箱に詰めて送るだけ♪バイセルの宅配買取

3.楽器以外の時計やブランド品も買取しています。

ギター・管楽器・弦楽器など経験豊富なスタッフがしっかりと状態を確認します。

| 評価 | |

|---|---|

| 名前 | バイセル |

| 特徴 | 出張買取・即日対応・宅配買取・店頭買取 |